Obsesiones de Edgar Allan Poe

«Hay ciertos temas de interés absorbente, pero demasiado horribles para ser objeto de una obra de mera ficción. Los simples novelistas deben evitarlos si no quieren ofender o desagradar. Sólo se tratan con propiedad cuando lo grave y majestuoso de la verdad los santifican y sostienen. Nos estremecemos, por ejemplo, con el más intenso “dolor agradable” ante los relatos del paso del Beresina, del terremoto de Lisboa, de la peste de Londres y de la matanza de San Bartolomé o de la muerte por asfixia de los ciento veintitrés prisioneros en el Agujero Negro de Calcuta. Pero en estos relatos lo excitante es el hecho, la realidad, la historia. Como ficciones, nos parecerían sencillamente abominables.» Así empieza El enterramiento prematuro. Entre las obsesiones de Edgar Allan Poe está sin duda, el miedo a ser sepultado vivo.

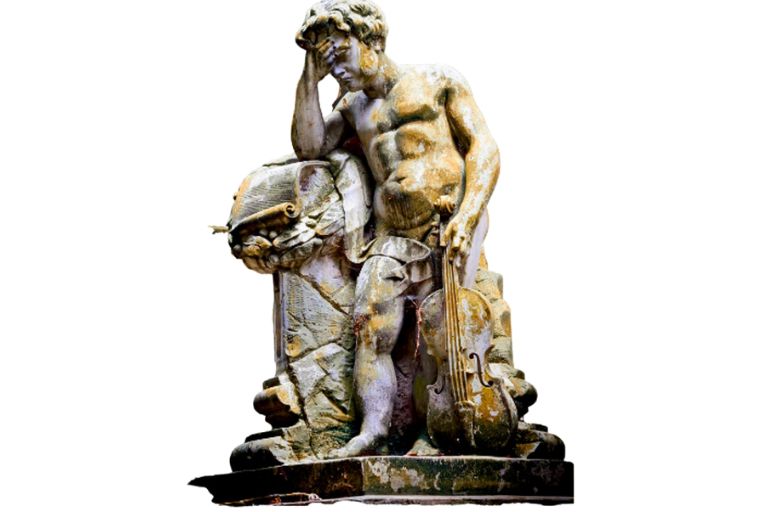

La muerte, desde que surgió el prerromanticismo, creó una nueva atracción entre numerosos poetas: Edward Young, José Cadalso, Espronceda, Poe… La belleza de la muerte y, en especial, de la mujer enfermiza y muerta. El anhelo de desenterrar el cadáver de la amada, que esta vuelva a los brazos del amante… La posibilidad de una resurrección, de un error médico, de una catalepsia que saque de la cripta el cuerpo y ¿el alama? de la amada.

Obsesiones de Edgar Allan Poe que se repiten en sus poemas y en sus narraciones góticas. Y que hicieron furor en otros escritores europeos como Pedro Escamilla o Emilia Pardo Bazán, en España. Relatos que narran el horror de ser enterrado vivo, de que un médico confunda un ataque de catalepsia con la muerte permanente y definitiva del enfermo. Que una dama mediaval llame a la puerta de su palacio cuando todos lloran su muerte y que, ante el espanto de la familia, no le quede más remedio que regresar a la cripta.

Las obsesiones de Poe venían de su infancia y jueventud: abandono y muerte de los padres, enamorado de su joven prima, enferma de tuberculosis y muerta a los diecinueve años… Y epidemias que obligaban a enterrar rápidamente a cientos de enfermos y moribundos. La ciencia, tan idolatrada en el siglo XVIII podía equivocarse. Los médicos no eran infalibles.

Edgar Allan Poe solo fue, como muchos escritores, testigo de la realidad que lo rodeaba. Sin embargo, su maestría y, por supuesto, sus obsesiones, lo llevaron a escribir uno de los relatos más escalofriantes de la literatura universal.

En Editorial Deméter nos porponemos demostrar que Carmen de Burgos, Guillermo Forteza y otros escritores del XIX también siguieron esta moda necrofílica. Una antología titulada Los que vuelven, ilustrada por Lucía Vázquez de Prada.

Visita este enlace y descubre nuestro proyecto.https://vkm.is/losquevuelven